黄州团风名称由来历史脉络!

黄州团风名称由来历史脉络!

湖北黄州团风是怎么来的?为什么叫团风?团风最早的形式是什么?黄冈县又是如何?带着这些问题,查阅历史地理志书文献,在浩瀚的老纸古籍中寻找团风的前世今生。从区划地名的角度,简要交流一下黄冈团风的由来。一点业余兴趣,不对之处,请指正。

春秋时期,邾国是诸侯国之一。邾囯在今天的山东曲阜。公元前614年,楚宣王发兵进攻邾国,邾国灭亡后,楚宣王下令将国灭后的邾国官兵南迁至今黄冈辖区西北二十里,于是此地叫邾。

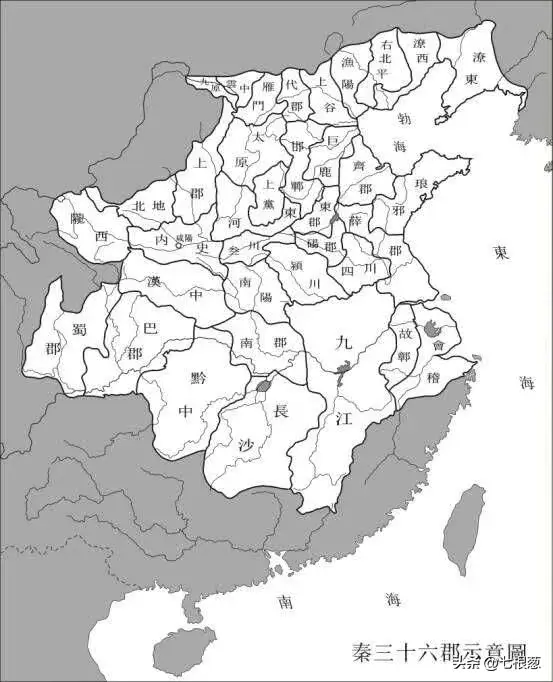

公元前221年,秦统天下,秦始皇采纳丞相李斯的建议,废除了分封制,改为郡县制,将全国分为36个郡。

36个郡分别为:“三十六郡者,三川﹑河东﹑南阳﹑南郡﹑九江﹑鄣郡﹑会稽﹑颍川﹑砀郡﹑泗水﹑薛郡﹑东郡﹑琅邪﹑齐郡﹑上谷﹑渔阳﹑右北平﹑辽西﹑辽东﹑代郡﹑巨鹿﹑邯郸﹑上党﹑太原﹑云中﹑九原﹑雁门﹑上郡﹑陇西﹑北地﹑汉中﹑巴郡﹑蜀郡﹑黔中﹑长沙凡三十五,与内史为三十六郡。”

随着土地的扩大,增加到了46个郡,定都咸阳。中央政府的最高官僚为丞相、御史和太尉,也称“三公”。地方行政机构分为郡、县两级,郡、县主要官吏由中央政府任免 ,郡的长官为守,县的长官为令;郡设守、尉、监(监御史),郡守掌治全郡,郡尉辅佐郡守并典兵事,郡监掌管监察事宜。

46个郡分别为:

秦地:巴郡、蜀郡、陇西郡、北地郡;

赵地:代郡、太原郡、云中郡、邯郸郡、巨鹿郡、雁门郡、常山郡;

魏地:上郡、东郡、砀郡、河东郡、河内郡;

韩地:三川郡、上党郡、颍川郡;

齐地:齐郡、东海郡、琅琊郡、胶东郡、济北郡;

燕地:广阳郡、上谷郡、渔阳郡、辽西郡、辽东郡、右北平郡;

楚越之地:陈郡、薛郡、南郡、汉中郡、黔中郡、南阳郡、泗水郡、九江郡、会稽郡、长沙郡、衡山郡;

南越故地:象郡、闽中郡、南海郡、桂林郡;

匈奴故地:九原郡。

此时团风地域先是属于楚越之地的南郡,后来属于衡山郡,郡治在邾城。这就是前文介绍邾国的原因。

西汉高祖元年(公元前206),霸王项羽封吴芮为衡山王,都城在邾城。楚汉相争,项羽兵败,衡山王吴芮转投刘邦,被封为长沙王,都城在长沙。

西汉高祖四年(公元前209),封英布为淮南王,衡山郡属于淮南国,郡城仍在邾城。淮南国灭后,恢复衡山郡。

西汉文帝十六年(公元前164),汉文帝迁皇室至邾城,恢复衡山国,国都仍在邾城。

西汉元狩元年(公元前122),衡山国衡山王刘赐谋反被杀,衡山国被废,复为衡山郡。

西汉元狩二年(公元前121),汉武帝分衡山郡、南郡等14县设置为江夏郡,郡治为西陵县(今湖北安陆北)。14县分别为:西陵、竟陵、西阳、邾、襄、轪、鄂、安陆、沙羡、蕲春、鄳、云社、下稚、钟武。

此时团风地域属于邾县,属于江夏郡。

东汉建武二十三年(公元47),南郡巴蛮造反,武威将军刘尚率军镇压后,将7000余巴人迁入江夏郡,开发五水流域(巴水、希水(今浠水)、蕲水、赤亭水(今举水)、西归水(今倒水)),此为五水蛮的来历。 两汉时期的邾县约为今天黄州区、团风县、浠水县、罗田县一部。因为衡山王刘赐谋反时朝廷镇压杀戮太甚,殃及无辜,导致邾县人口在很长时间里不足万户,这时的团风地域地广人稀。

建安十三年(公元208),孙权采纳降将甘宁的建议,发兵进攻江夏,江夏太守黄祖被杀,孙权控制江夏郡大部;同年曹操挥军南下荆州,刘表之子刘琮摔众投降,曹操控制江夏郡余部,邾县此时属于吴管辖(建安八年前,黄祖以甘宁为邾长;建安八年后,甘宁携邾降吴)。

此时的团风地域虽属邾县辖地,但因地广人稀,以蘱草坪称之。

建安十三年(公元208),“赤壁之战”,也称为乌林之役。自宋代始,各类地理志书均在黄冈词条下注有赤壁、乌林,此时的团风亦有乌林的说法。这一年,分江夏郡置蕲春郡,郡治蕲春,辖今蕲春、黄梅、黄州等地。赤壁之战后,邾县被曹魏夺取,此时的团风地域属于曹魏邾县。

三国时的团风地域处于魏吴交界之处,纷争不绝,干戈不断。在吴时属蕲春郡、武昌郡,在魏时属于弋阳郡。

三国吴赤乌四年(公元241),吴国陆逊夺回邾城,倚为重镇,孙吴政权在巴水流域建立巴灌区(现巴河沿岸一线),增加农业生产,解决军粮问题。此时邾县属东吴。

三国吴新建二年(公元253),吴将诸葛恪屯田于巴水侧。

西晋太康元年(公元280),晋建威将军王戎率军顺江东而下,吴将孟泰以蕲春、邾县降之,晋武帝废除蕲春郡,辖地并入武昌郡。第二年,将寻阳县(今湖北黄梅)并入庐江郡,将西陵、邾、蕲春等三县改属豫州弋阳郡。此时邾县属豫州弋阳郡。

永嘉初年(公元307),朝廷授任西阳王司马羕为镇军将军,加任散骑常侍,兼任后军将军,增封邾、蕲春等两县。此时邾县属于西阳国。

东晋咸和四年(公元329),朝廷平定苏俊之乱后,司马羕因勾结苏俊之罪而被赐死,封国废除。

东晋咸康四年(公元338),豫州刺史毛宝戍邾城。西阳郡属豫州。

东晋咸康五年(公元339),后赵张貉度率军2万攻打邾城,毛宝与西阳太守樊俊等6千人突围而出,后赵追击甚急,毛宝等人投江而死,“自尔丘墟”,邾城成为废墟。

南朝刘宋文帝元嘉二十五年(公元448年),南朝刘宋文帝改邾县为南安县,县治迁至今武汉新洲。

南朝萧齐王朝时,黄州境内先后出现西阳郡、齐安郡、安蛮左郡、建宁左郡(今湖北麻城)、齐昌郡、南新蔡郡等郡。西阳郡领西阳、西陵、蕲阳、孝宁、期思、义安左县、希水左县、东安左县、蕲水左县等9县,县治西阳城。

此时团风地域是西阳郡西阳县的重要组成部分,深受战火摧残。

泰始五年(公元469),西阳郡改属豫州,后改属郢州。

南齐于南安立齐安郡,隶司州;西阳郡仍隶郢州,南安、西陵并为郡治。

北齐天保六年(公元555),北齐在南安旧城南面筑小城,立衡州。

陈太建五年(573),南安属陈,陈废衡州,置定州,后改亭州,南安隶亭州。

北周大象元年(公元579),行军元帅韦孝挥师南下,占得南陈江北之地,改罗州为蕲州,改南司州(今武汉黄陂)为黄州。北周始设黄州、蕲州等两州。北周再于齐安郡置衡州。

隋开皇三年(公元583),隋行州县两级制,撤销郡制,西阳县并入南安县,改衡州为黄州,州县治所均在今武汉新洲,和前面所述南朝刘宋文帝时一样。此时团风地域属于南安县。

隋开皇十八年(公元598),隋改南安县为黄冈县,县治未变。

隋大业三年(公元607),隋废州设郡,改黄、蕲两州为永安郡、蕲春郡,永安郡辖黄冈、黄陂、木兰、麻城等四县,此时黄冈县属永安郡,郡县治所未变,在今武汉新洲。蕲春郡辖蕲春、蕲水、浠水、罗田、黄梅等五县。黄、蕲两郡并治。

唐武德三年(公元620),永安郡复改黄州,并设总管府。

唐武德八年(公元625),朝廷废除南晋州、亭州、南司州等三州,属地分属黄、蕲两州。

唐天宝元年(公元742),再改黄州为齐安郡。

唐乾元元年(公元758),复改齐安郡为黄州。期间黄州州治、黄冈县治未变,仍在今武汉新洲。

唐僖宗乾符末年,黄巢起义军攻入江南,鄂州(今湖北武昌)刺史崔绍募健壮之士组成土团军,杜洪因功授牙将。

唐中和3年(公元883年),朝廷派去的杭州刺史路审中为杭州镇将董昌所拒,无法上任而客居黄州,路审中客居黄州时,闻鄂州刺史崔绍病故,便在黄州招募三千兵马进入鄂州。

牙将杜洪随之与路审中勾结,占领岳州,自封岳州刺史。为了军事上的进退便捷,他们迁黄州州治、黄冈县治于邾城。此时黄州州治、黄冈县治回到邾城。

光启二年,安陆豪强周通聚众攻击鄂州,路审中逃跑,杜洪率军从岳州乘虚而入鄂州,自称武昌军节度留后,被唐僖宗拜为武昌军节度使。此时,永兴吴讨率土团军占据黄州,吴讨所占黄州州治为今武汉新洲,即是前面所述,为有别于杜洪所据的黄州,于是打出了新黄州的旗号,这就是后来出现的"新州"一说。当时出现了杜洪所据的黄州(今黄州禹王城)和吴讨所据的黄州(今武汉新洲)两个黄州。由于吴讨降淮南节度使杨行密,吴讨所据的黄州即废,治所迁至杜洪所据的黄州,并沿用了黄州之名。因此才有今黄州、黄冈之名。黄州故城则被称之为"旧州"(今武汉新洲)。此时黄州州治再次为邾城。

五代时,黄冈县随黄州属杨吴(杨行密所建);吴天祚三年(公元937),吴帝杨溥禅位于徐知诰(南唐开国皇帝),吴国灭亡,黄冈县随黄州属南唐;显德(后周太祖郭威)五年(公元958),黄冈县随黄州属后周。

北宋时,团风地域属黄冈县,隶属南路,迁州县治所于江滨,且设有镇。据宋太宗太平兴国年间《太平寰宇记》载:旧州河,在县西北112里。水流至团风大江口。这是最早有文字记载团风地名的资料。团风之名自宋代开始出现。

元丰三年(公元1080),据《元丰九域志》记载淮南路西路中涉及黄冈的内容:黄冈县辖齐安、久长、灵山、团风、阳罗、沙湖、龙陂等七镇。 宋景定元年(1260),黄州武定诸军统制张世杰(宋末抗元名将,与文天祥、陆秀夫并称为宋末三杰)遇蒙古兀良合台于蘱草坪。同年,贾似道至蘱草坪。据《黄冈县志》载:蘱草坪即团风。团风又名坪江。

“金人治舟于团风,弗克济,遂围黄州,分兵破诸县,又遣别将犯汉阳军”是团风第一次直接成为抗金战场,是团风第一次出现在二十五史的正史典籍中。

嘉定十四年(公元1221),金朝名将仆散安贞破黄、蕲两州。

元初,改黄、蕲两州为两路,分设总管府,两路并治。

元至元二十三年(公元1286),朝廷废除宣慰司,黄、蕲两路属湖广行省。

元至元二十九年(公元1292年),黄、蕲两路改属淮西道,第二年再改属河南江北行省,黄州路辖黄冈、黄陂、麻城等三县,蕲州路辖蕲春、蕲水、罗田、黄梅、广济等五县。

元至正十一年(1351年),农民起义领袖徐寿辉在今浠水清泉寺毁寺建都,定国号为"天完",徐寿辉领导的农民起义军数战于黄州。

元至正二十三年(1363),朱元璋战败陈友谅。因连年战火,邾城哀鸿遍野。

明洪武元年(公元1368),朝廷废路设府,改黄、蕲两路为黄州、蕲州两府,两府并治,同属湖广行省,黄冈县隶属黄州府。

明洪武九年(公元1376),蕲州府废除,降为蕲州,两年后与黄州府合二为一,属湖广布政司。

明嘉靖四十二年(公元1563),朝廷置黄安县,此时黄州府辖黄冈、黄陂、黄梅、麻城、罗田、黄安、广济、蕲水等八县和蕲州。

明初刘伯温因战事来邾城,作《邾城怀古》一诗:“孤城寥落偏蒿芜,万里萧条近楚符。鸦带夕阳归旧垒,雁将秋色下平湖。遗墟渺渺生禾黍,古木苍苍接里闾。故事岂劳重借问,汉江流水自萦纡。”足见邾城哀鸿遍野,一片萧条。

清沿明制,黄冈县隶属黄州府。

1912年,黄州府废除,蕲州改为蕲春县。

1913年,设湖北省武汉黄德道于黄州,后改名为鄂东道。1914年6月再改名为江汉道。

1926年,废道,各县直属湖北省政府。此时黄冈县直属湖北省政府。

1932年10月,黄冈县属湖北第四行政督察区专员公署(公署为湖北省政府辅助机关),专署驻地为黄安县(今湖北红安)。

1936年,黄冈县属湖北省第二行政督察区专员公署,专署驻地蕲春县,1937年1月驻地迁往黄州。

1940年1月,湖北第二行政督察区在黄冈县改组为湖北鄂东行署。1941年中共黄冈中心县委成立,驻地位于今天的团风县杜皮乡杜皮咀村。

1945年11月,湖北鄂东行署驻地迁往黄州,恢复湖北省第二行政督察区专员公署。黄冈县属湖北省第二行政督察区。

1949年5月,团风全境解放,黄冈县县治为团风镇。1954年县治毁于大水,1955年10月县治迁黄州。

1991年1月,黄冈县撤县建市,改称黄州市(县级市)。

1995年12月23日,国务院批准撤销黄冈地区和县级黄州市,设立地级黄冈市,原黄州市分设黄州区和团风县。

1996年5月18日,黄冈执行区县分治,黄冈市团风县成立,团风县正式诞生,县政府驻地为团风镇。

这大概就是黄州、团风的由来,其中也部分涉及到黄冈各县的由来,基本上明朝嘉靖之后,黄冈地区辖区基本固定,偶有进出,但是大体固定,应该说没有非常大的改变。当然,这只是个人梳理,未必正确。

黄冈是革命老区,经过历史风雨洗礼,传承革命老区精神,向着高质量发展的宏伟目标奋勇前进。

-

- 明朝历史(八十八)大宦官汪直

-

2025-09-26 17:59:09

-

- 李石曾:一个被岁月尘封的历史大咖

-

2025-09-26 17:57:03

-

- 历史悠久的平顶山市鲁山县

-

2025-09-26 17:54:56

-

- 勿忘历史,逃脱惩罚的九一八事件罪魁祸首,石原莞尔

-

2025-09-26 17:52:49

-

- 深度分析:瑜亮之争,西蒙斯和英格拉姆谁更有机会成为历史超巨?

-

2025-09-26 17:50:43

-

- 中华上下五千年历史普及

-

2025-09-26 17:48:37

-

- 柬埔寨的历史和现状

-

2025-09-26 17:46:31

-

- 日行一善(五):"躬耕于南阳"被注解为"南阳郡"是违背历史本意

-

2025-09-26 17:44:25

-

- 朱标还在世时,为什么朱元璋的其他儿子都不敢觊觎太子之位?

-

2025-09-24 13:28:31

-

- 古代将军面对几万士兵的时候 最后边的士兵能听到吗

-

2025-09-24 13:26:25

-

- 励志歌曲排行榜前十名(十首好听的励志歌曲推荐)

-

2025-09-24 13:24:19

-

- 中国在位时间最长的皇帝(统治时间最长的皇帝是哪个)

-

2025-09-24 13:22:12

-

- 四面歌残终破楚的意思(全诗表达了作者什么感情)

-

2025-09-24 13:20:06

-

- 一度称霸战国的魏国,为何会被秦国碾压呢?

-

2025-09-24 13:18:00

-

- 真实历史上华佗是如何死的?和演义中有何不同?

-

2025-09-24 13:15:54

-

- 水镜先生为何说诸葛亮虽遇明主但没遇上对的时间呢?

-

2025-09-24 13:13:48

-

- 对武则天的人物评价简短(女皇帝武则天的政绩与成就)

-

2025-09-24 13:11:42

-

- 蒋济真的忠于曹魏吗?他为什么帮助司马懿夺权?

-

2025-09-24 13:09:37

-

- 关于梵蒂冈国家简介(介绍梵蒂冈是一个什么样独立国家)

-

2025-09-23 16:12:55

-

- 明嘉靖帝简介(真实大明朝历史中嘉靖帝是个什么样的人)

-

2025-09-23 16:10:49

钱三强、钱学森、钱伟长是同一家族吗

钱三强、钱学森、钱伟长是同一家族吗 李叔同生平简介及代表作品(1942年弘一法师在泉州圆寂)

李叔同生平简介及代表作品(1942年弘一法师在泉州圆寂)