白堤的由来,苏提和白提名称的由来?

白堤的由来,苏提和白提名称的由来?

苏提和白提名称的由来

苏堤的由来 苏堤上有名的还有六吊桥 有映波桥、锁澜桥、望山桥、压堤桥、东浦桥、跨虹桥 还有一个有名的故事呢: 北宋时候,著名诗人苏东坡第一次来到杭州当地方官。

他十分迷恋杭州的山水,觉得西湖比古代美女西施更美,便写下了“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜”这句绝妙好诗。可是过了15年,苏东坡再来杭州当太守时,发现西湖长久不治,湖泥淤塞,葑草芜蔓,就感慨上书,认为“杭州之有西湖,如人之有眉目”,决定要学唐朝诗人白居易,疏浚西湖,为杭州人做件好事。疏浚西湖的告示张贴出来了,可苏东坡却被一件事难住了:疏浚出来的葑草湖泥堆放在何处呢?如果堆在西湖四岸,既妨碍交通,又污染环境;如果挑运到远处去,费工费事,何年何月才能将西湖疏浚好?愁得苏东坡三天三夜饭也吃不香,觉也睡不稳。第四天,他决定到西湖四周走走,看看如何更好地处理这件事。苏东坡带上随从,骑马先到北山栖霞岭。一看这里是通灵隐、天竺要道,堆放葑泥,显然不妥当。于是,想转到南屏净慈寺去看看。他站在西泠渡口,正想上渡船,突然听到柳林深处传来一阵渔歌声:“南山女,北山男,隔岸相望诉情难。天上鹊桥何时落?沿湖要走三十三。” 苏东坡一听,心中一阵高兴:这不是在向我献计献策吗?对,天上可架“鹊桥”,湖上难道不能修长堤?这样,既解决了湖上葑泥堆放场所,又方便了南北两岸交通,真是一举两得啊! 苏东坡高兴得喊了一声:“好!再到湖对岸去看看。”这时,从柳林中飞出一条小船,船头站着一个青年渔民,身打躬,手作揖,向苏东坡说:“小民在此等候太守多时,快请上船吧!” 苏东坡又惊又喜,问道:“你何以知道我要来湖边?”那青年回答道:“听说太守要疏浚西湖,自然要到湖边来亲自察看,因此特来恭候。”苏东坡说:“好啊,那刚才的渔歌一定是你唱的了!”小青年笑笑说:“是啊,这就是我们西湖南北山小民的心愿啊!” 苏东坡乘上渔船,来到南山。柳林中又驶出一只小船,飞扬起一阵清脆的歌声:“南山女,北山男,年龄大过二十三。两情相慕难诉说,牛郎织女把堤盼。” 苏东坡听了,哈哈大笑道:“唱得好,唱得好,南山女,北山男,让我在湖上筑一条长堤,成全你们的好姻缘吧!” 要在西湖上筑堤的消息不胫而走,南北山渔民、农民和城里市民都闻讯赶来,自愿出工出力。苏东坡说:“谢谢乡亲们啦,连年早涝成灾,你们生活困难。我已申报朝廷,决定拨出一批大米,以工代赈。”乡亲们听说有粮米可发,更加踊跃。人多力量大,从夏到秋,终于在北山到南山问筑好了七段长堤,段与段间留了六处水道,只是由于银钱不足,暂时未能造桥。湖北岸一个青年樵夫想出了个好主意,砍了一批树木,拼成木板,造了六顶吊桥。平时吊桥拉起,让里外湖的船只往来通行,早晚把吊桥放下,让两岸乡亲通行。又在长堤两边种上桃树和柳树,一来保护堤岸,二来春天桃红柳绿,为西湖添一美景。后人为怀念苏东坡浚湖筑堤的政绩,就将这条南北长堤称为苏堤。春日之晨,六桥烟柳笼纱,几声莺啼,报道苏堤春早,有民谣唱道:“西湖景致六吊桥,一株杨柳一株桃。”“西湖十景”中的苏堤春晓就此而得名. 白堤原名“白沙堤”,早在一千多年前的唐朝,就以风光旖旎而著称。它虽与白居主持修筑的白堤不在一个方位,但杭州人民为缅怀这位对杭州作出杰出贡献的“老市长”,仍把它命名为白堤。

西湖杨堤由来

西湖杨堤,又称西湖杨公堤,在西湖的西面 , 明朝时有一条南北相连的长堤 , 叫杨堤 , 又称杨公堤。

据了解 , 南宋后 , 官府对西湖不但废而不治 , 且任豪门占湖为田。此风一直到明朝中期 , 当时西湖己处于泯灭的危境1503 年 , 杨梦瑛出任杭州郡守。他力排众议 , 于 1508 年 2 月 2 日开始疏浚西湖 , 耗时 152 天。当时毁田 3481 亩 , 所挖的淤泥一部分补益苏堤 , 大部分的淤泥筑起一条与苏堤相对 , 从栖霞岭西侧起 , 绕丁家山直至南山的长堤。

西湖始复唐宋之旧 , 而且方便了南北交通。 人们为了纪念他 , 称此堤为 “ 杨公堤 ” 。

清代 , 由于里湖淤浅 , 杨公堤以西多为居民田桑之地 , 行游者稀少。

雍正二年 (1724) 杨公堤终因里湖不断淤浅、田桑扩大而废去。南起虎跑路口,北至北山路口,堤长3328米,宽约12米。

系明正德三年(1508年)时任杭州知府的杨孟瑛疏浚西湖,用湖中淤泥堆筑于湖西山麓的一条长堤。后人为纪念他开浚西湖的功绩,称为杨公堤。

堤上亦有六桥,俗称“里六桥”,自北向南名为:环璧、流金、卧龙、隐秀、景行、浚源。与西面的苏堤六桥前后呼应,合称为“西湖十二桥”。

清朝以后,里湖逐渐淤塞,田桑扩大,杨堤被废。1947年,在杨堤的旧址上修筑西山路。

2002年12月开始,“西湖西进”工程启动,杨公堤历时十月完工。 其余大部分淤泥则被堆在湖西山麓边,筑成一条长堤。堤上筑六桥,首桥因近净空院,玉泉水自此而出,便称“环碧”;第二桥,因是金沙滩水的出处,便名“流金”;第三桥因近龙潭,深黝莫测,时有祥光浮水,题曰“卧龙”;第四桥便是“隐秀”;第五桥因桥畔建有“三贤祠”,取《诗经》:“高山仰止,景行行止”之意,取名“景行”,喻好贤。第六桥因“虎跑、珍珠二泉之水出焉,其源长矣。

《诗》云‘长发其祥’,非浚导不可”,题为“浚源”。这六座桥被人们称为里六桥,与外六桥合称“西湖十二桥”。百姓们称“自是西湖始复唐宋之旧”。文人墨客也欣喜若狂,纷纷吟诗作画。当时有西湖竹枝词赞道:“十二桥头日半曛,酒垆花岸其氤氲。七香车内多游女,个个攀帘过岳坟。” 而杨孟瑛因疏浚得罪了不少豪富,次年便被调走他任。不久后,杨孟瑛辞官还乡,回了涪陵老家。此后数百年里,杨公堤历经沧桑变迁。到清雍正年间,湖西又渐渐开始淤塞,至乾隆年,杨公堤以西湖面已不存。

抗战胜利后,当时国民政府征调在杭投降的日军,以杨公堤为基础修筑道路,称凯旋路。1950年,杭州市人民政府再度修此路,并更名为西山路。

-

- 李谷一 徐子崴《你养我长大,我陪你变老》演绎母子情歌

-

2025-07-26 00:31:21

-

- 巴沙鱼如何去掉保水剂,怎样去除巴沙鱼的碱味

-

2025-07-26 00:29:14

-

- spss做聚类分析应该有哪些数据(SPSS聚类分析的软件操作与结果解读)

-

2025-07-26 00:27:08

-

- 室内观叶植物的养护月历大全

-

2025-07-24 17:19:51

-

- 为什么我们买到的腰果都不带壳(终于知道买到的)

-

2025-07-24 17:17:44

-

- 张柏芝和谢霆锋为什么离婚?父母的不幸,真的会在子女身上重演

-

2025-07-23 11:01:49

-

- 合成肉是用什么做的

-

2025-07-22 16:55:02

-

- 儿童购买地铁票标准 儿童坐地铁怎样买票

-

2025-07-22 16:52:55

-

- Cry在网络里面是什么意思啊

-

2025-07-22 01:58:32

-

- 侯瓒是做什么职业的

-

2025-07-22 01:56:25

-

- 高达gto是什么

-

2025-07-22 01:54:18

-

- 大富之家是什么意思

-

2025-07-22 01:52:11

-

- 耳机为什么一个有声音一个没有

-

2025-07-21 22:45:42

-

- 500g鸡翅中大约有几个

-

2025-07-21 22:43:36

-

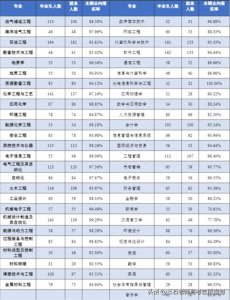

- 西安石油大学的王牌专业有哪些?

-

2025-07-21 05:21:04

-

- 吃过《干炸老板鱼》与《老板鱼冻》就知道什么是佳肴

-

2025-07-20 06:21:22

-

- 《杀破狼》甄子丹与吴京,巷战械斗可以说是功夫片中经典决战。

-

2025-07-20 06:19:17

-

- 军校哪家强?海军大连舰艇学院揭晓!

-

2025-07-19 05:36:26

-

- 性感霸气的花臂纹身图案大全

-

2025-07-18 11:56:33

-

- 郭富城亲口承认妻子怀二胎 性别未知

-

2025-07-17 16:10:33

熬鹰成功后鹰还会跑,熬鹰成功后鹰还会跑吗

熬鹰成功后鹰还会跑,熬鹰成功后鹰还会跑吗 最害怕失去金牛女的星座男(爱金牛女爱到疯的星座)

最害怕失去金牛女的星座男(爱金牛女爱到疯的星座)